Durante años he escuchado a mi padre contar historias de la familia. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Y aunque admito que mi memoria no es la mejor a la hora de recordar sucesos, hay una en particular que la tengo siempre presente, no solamente por todas las veces que la he escuchado si no por la importancia que tiene, no solamente para él, si no para toda mi familia.

Para poder entender el impacto de este suceso, debo viajar a los años 70 a una Antioquia atiborrada de cambios políticos, sociales y con mucha violencia. En ese entonces, mi padre era un infante quien empezaba a guardar momentos en su memoria. Momentos como aquel en el que la familia decide dejar todo lo construido en La Granja, Antioquia y migrar hacia el Valle del Cauca, más precisamente Tuluá.

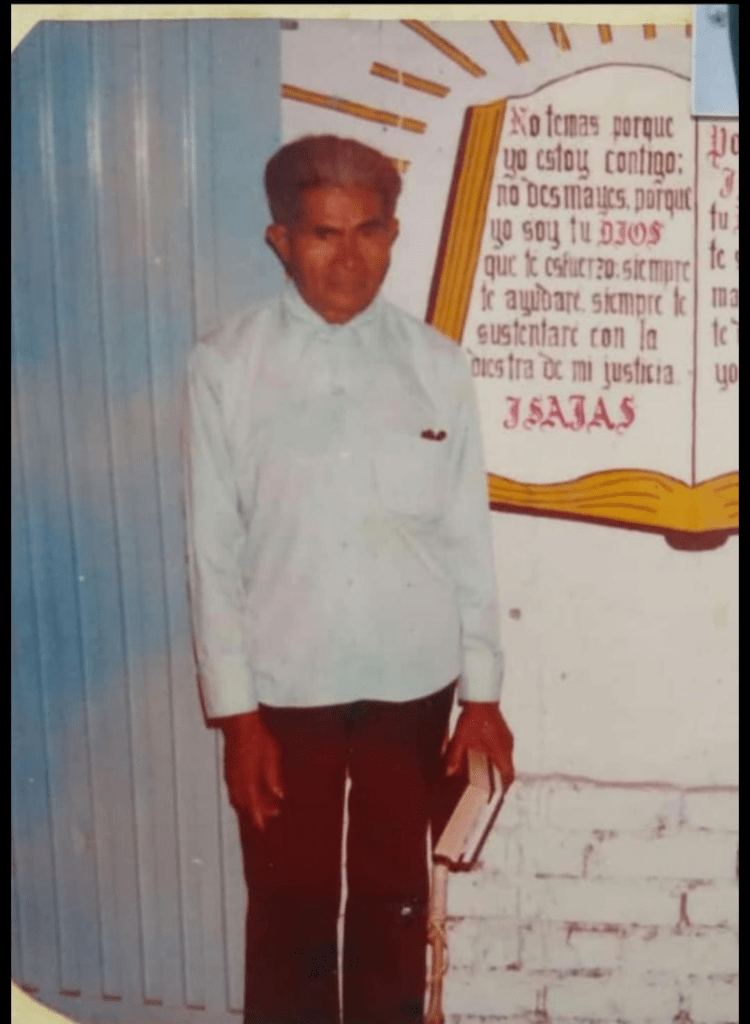

En Tuluá se estableció la familia con creencias cristianas. Creencias que se fueron adhiriendo más a la familia debido al milagro que había ocurrido con mi abuelo, pues luego de ser diagnosticado a tener pocos meses de vida, su salud mejoró gracias a las oraciones y la fe. Unos años más tarde, la casi quinceañera tía Carolina decidió viajar con los pastores de la iglesia a consolidar un nuevo lugar en el departamento del Quindío. Estando allá fue donde la tía Carolina cumplió su edad legal para adquirir matrimonio y se casó con don Jesús María. Durante años el tren sirvió a la familia para poder visitarse, hasta que mi abuelo Felix, mi abuela Alicia y mi papá decidieron quedarse a vivir en el Quindío durante algunos años, mientras que el resto de mis tíos se quedaron en Tuluá. La tía Carolina quedó en embarazo de quien sería el primo Samuel, quien viajó en su vientre por casi 600 kilómetros hasta el Caquetá junto con todos los que estaban en el Quindío.

En ese entonces, la familia se abrió paso por la espesa selva del Caquetá después de un viaje de ocho horas en lancha por el río Caguan y luego ascendiendo por el río Camicaya. Mi abuelo era un hombre de temple duro y decidido, de aquellos abuelos que espantaban al diablo con solo desenvainar la hoja de su afilada peinilla. Él, junto a mi padre y don Jesús María construyeron la que iba a ser la casa en su nuevo hogar. Al mismo tiempo, se dedicaban a sembrar maíz, arroz, plátano y yuca. Mi abuela Alicia, dominaba la cocina y brindaba alimentos a todos. Mientras que en Antioquia, Valle y Quindío se comía cerdo, pollo y res; en el Caquetá la dieta consistía en guatines, armadillos, peces y hasta dantas. Ahí, en medio de la selva, el pequeño Samuel vio el mundo por primera vez.

Luego de casi un año viviendo en ese lugar hostil, donde el agua potable y la electricidad solo estaban en el recuerdo, mi abuelo decidió vender sus cosechas de maíz y arroz, y con las ganancias decidieron regresar a Tuluá junto con mi abuela y mi padre. Para poder volver, tuvieron que hacer el mismo viaje: caminar hasta el río Camicaya a esperar la lancha que sube por el río Caguan hasta Cartagena del Chairá y desde ahí continuar en bus o chiva por todos los pueblos hasta llegar nuevamente a Tuluá donde los esperaban los demás: los tíos Juan, Chucho, Amador y Tulia.

Desde ese momento, en el año 78, toda la familia permaneció en Tuluá y no se volvió a saber nada de la tía Carolina quien había quedado en su hogar con su hijo Samuel y su esposo Jesús María. No fue si no hasta el año 89 que la tía Carolina volvió a Tuluá a visitar a la familia, esta vez acompañada de sus otras dos hijas pequeñas. Pero se encontró con la fatídica noticia de que la milagrosa vida del abuelo Felix había sido arrebatada de una forma violenta. La tía Carolina regreso a su casa con esta amarga noticia, tan solo suavizada por la dicha de volver a ver a su madre y sus hermanos después de once años. Menos a la tía Tulia, quien solía viajar constantemente por el país.

Pasaron los años y cada hermano continuó con su vida. Mi padre viajó a Cali, mi tío Amador se radicó nuevamente en Antioquia y el resto de los tíos quedaron en Tuluá. En ese entonces la industria de la comunicación apenas empezaba su auge y la telefonía local empezó su furor. Sin embargo no todas las personas gozaban de ese naciente privilegio y nuestra familia no era la excepción. Pues comunicarse con la tía Carolina no era fácil. Para poder hacerlo, alguien tendría que ir hasta la finca en el Caquetá, y los únicos que sabían el camino era la abuela Alicia, ya entrada en años y mi padre, quien regresó del Caquetá apenas entrando en la adolescencia. Para colmo de males, la familia en Tuluá se cambió de casa y ya no quedó rastro para que la tía Carolina pudiera regresar a encontrarse con alguien.

Pasaron las décadas y la tercera generación de casi una veintena de primos hermanos creció escuchando las historias de una tía llamada Carolina que se quedó en el Caquetá y de la cual nadie sabía nada. La mitad de nosotros ni siquiera habíamos nacido la última vez que se pudo tener contacto con ella en el año 89.

Recuerdo a mi padre sentado en el comedor de la sala contándome lo mucho que quisiera ir a buscar a su hermana. La extrañaba demasiado y soñaba con volverla a ver. Se preguntaba qué sería de su vida. Anhelaba profundamente que aún viviera y se encontrara bien. Mi abuela, ya una anciana hermosa que cierra sus ojos y nos cuenta lo que viene a su memoria, no olvida. No olvida a su hija. Algunos de los primos nos limitamos a escuchar esas historias y anhelos, sin comprender realmente la importancia de la vida de una hija, de una hermana; más allá de querer que algún día nuestros padres y abuela puedan estar tranquilos sabiendo de ella.

Este año, el 2023, mi padre se ha inquietado más de la cuenta sobre su hermana. Un día hablé con él y lo animé a ir a buscarla. Las palabras que siempre quiso escuchar de cualquier persona. Durante muchos años el miedo a las guerrillas nos impidieron darle ese ‘permiso’ a mi padre, hasta ahora. La única condición que le pusimos para realizar su viaje era llegar como máximo a Cartagena del Chairá, preguntando por alguien que quizás, por caprichos de la vida, la conociera y le pudiera dar alguna información.

Obtenido el permiso y con un plan cuidadosamente elaborado, el primer día de septiembre de 2023 mi padre tomó su maleta y se dirigió a la terminal de Cali con destino a Florencia-Caquetá, atravesando el departamento del Cauca y el Huila, recorriendo las montañas del gran Parque Nacional de Puracé. En Florencia lo esperaba su amiga Fanny de su juventud y pastora de una iglesia de la misma denominación a la que asistían cuando vivían en Tuluá. Pasó la noche en un bus incómodo que le impedía dormir, o tal vez era la ansiedad de su viaje lo que se lo impedía. Pasaron las horas hasta que por fin sus ojos pudieron admirar la puerta de oro de la amazonía colombiana, Florencia. Su amiga Fanny y su esposo recibieron a mi padre con calidez en su hogar y le dieron el contacto de la pastora que dirige la iglesia en Cartagena del Chairá, ese mismo día hablo con ella y decidió viajar allá al día siguiente. El domingo 3 de septiembre mi padre emprende su viaje para intentar obtener algo de información. Dejó su maleta en Florencia, pues solo era un viaje de un día.

Al llegar a la iglesia, habló con la pastora y esta le indicó que debía ir rápidamente al puerto, pues en ese momento los lancheros cargaban sus canoas para llevar los encargos a los campesinos que esperan pacientemente todos los domingos a orillas del río Caguan para obtener provisiones de aceite, ropa y otros elementos necesarios para subsistir. Tal vez ahí podría obtener alguna información.

Lo único que mi padre podía recordar era el nombre del río Camicaya así que fue a hablar con el lanchero que viajaba para ese sector y le contó sobre su travesía y lo que pretendía lograr en su viaje. El lanchero, al ver lo decidido que estaba mi padre por saber sobre su hermana, le preguntó el nombre de ella. Carolina López, como olvidarlo.

El lanchero, sorprendido le gritó «¡Carolina López! sí, yo la conozco, pero ella no vive por el río Camicaya». En ese momento mi padre sintió un poco de confusión hasta que fue interrumpida por un frío relajante que recorrió su cuerpo cuando lo escuchó decir «No sé donde vive, pero sé que vive en este pueblo»

El frío que sintió lo inquietó, lo dejó perplejo. Todo su viaje, sus sueños y su propósito era poder encontrar a su hermana querida. Viajaba sin maleta, con pocas expectativas de lograr su objetivo y ahora se encontraba a pocos metros de ella, sin saber en qué puerta tocar. Rápidamente le pidió al lanchero que le dijera por donde vivía, él estaba dispuesto a tocar cada puerta del pueblo para encontrar a su hermana, sin embargo el lanchero le sugirió estar tranquilo, pues conocía a alguien que sabía donde vive. En efecto, fueron a buscarlo y el señor muy amable lo llevo a la casa de su hermana. Tocaron la puerta, ella se asomó asombrada de quién podría ser. El rostro de un hombre que no conocía se asomaba a su puerta, el rostro de alguien que no era del pueblo. Se sabe muy bien que en un pueblo ‘todo el mundo se conoce’.

Cuando abrió la puerta, el acompañante de mi padre le pregunta que si sabe quien era ese misterioso hombre. Ella niega conocerlo. Así que continúa, «Carolina, este señor es José López, ¡SU HERMANO!»

Yo no puedo imaginar la sensación de la tía Carolina. Comprendo la emoción de mi padre, porque aún con bajas expectativas, sabía a lo que iba. Pero mi tía Carolina no, ella solo estaba en su casa pasando el tiempo como un domingo cualquiera, cuando de repente, sin ningún tipo de anticipación, llega a la puerta de su casa el hermano que llevaba 34 años sin ver.

No hubo palabras, ambos se abrazaron y lloraron. Fue un abrazo largo y majestuoso que descargó el peso de la ausencia acumulada por décadas. Primero fueron 11 años interrumpidas por una agridulce visita, para luego sumarse 34 años de cruda angustia.

Mientras tanto en nuestra realidad, nadie de la familia sabía del viaje de mi padre, principalmente para que no sintieran una muy probable decepción. Pero en este momento la espera había terminado, la noticia corrió tan rápido como una chispa de pólvora y en menos de una hora hubo regocijo en los chats de todos los primos de la familia.

Por fortuna, esta es una historia que ha terminado bien. De tantas historias que podemos escuchar de nuestros padres, tíos y abuelos sobre familiares perdidos. Aquellos familiares que viven su vida guardando una pequeña esperanza de algún día poder volverlos a ver. En nuestro caso esa esperanza revivió y se transformó en dicha. Ahora, nuestra familia se ha reunido nuevamente. Para la tercera y cuarta generación, nos quedan muchos primos por conocer.

Lastimosamente ni la vida ni muerte se detienen. Mi tía Carolina tuvo que vivir nuevamente la desdicha de las noticias al conocer que su hermano Amador murió hace 19 años y Juan hace apenas un año.

En el corazón de la tía Carolina queda claro que nunca se debe perder la esperanza, esperanza que aún tiene por encontrar a su hijo Samuel, de quien no tiene conocimiento desde hace 20 años. Así como pudo encontrar a su mamá y a sus hermanos José, Chucho y Tulia, también tiene la esperanza de volver a ver a su primer hijo, a su bebé Samuel.

Para la tía Tulia se puede decir que es una noticia de toda una vida, pues llevaban 50 años sin verse.

Para mi padre, en este momento nada le puede quitar la dicha de que decidió actuar. Sin importar los años, su corazón siempre sintió el impulso de salir a buscar a su querida hermana y le queda la satisfacción de que el día que lo hizo, al primer intento la encontró.

Para mi abuela… no tengo palabras para explicarlo. Cuando la vio, no lo podía creer, lloró de la felicidad. Durante muchos años hablaba de su hija Carolina. Verla feliz es una dicha incomparable.

2 Comments

Excelente PRI, que buen relato! Orgullo de la familia primo Andrey!

Muy emotiva historia, me gustó mucho, la manera en que la cuentas te hace estar metido en la historia.

Add Comment