Quizás Dios, ni siquiera con su infinita omnisapiencia, alcanzó a imaginar el desuso de su propósito con la humanidad y cómo el ser humano en su infinita conveniencia lo usaría para su morbosidad.

Casi todos ven la Semana Santa o Semana Mayor como un momento de vacaciones y relajo. Religiosos, agnósticos y ateos por igual disfrutan de unos días de descanso. Algunos van a procesiones, otros a la licorera. Abundan las películas más ignoradas del año, como si los productores de televisión expiaran sus pecados al transmitirlas.

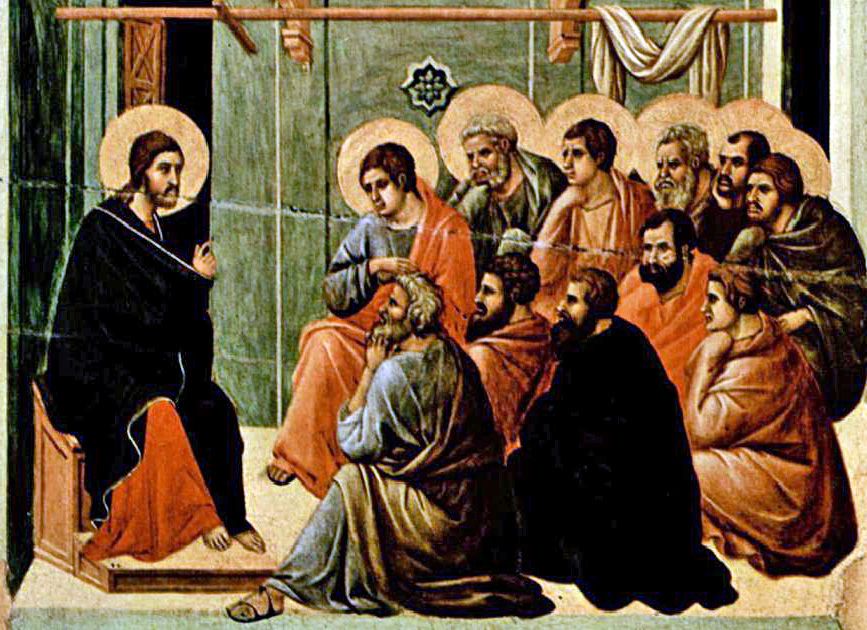

Se nos olvidó incluso una de las últimas indicaciones que Jesús les dio a sus discípulos «amarse los unos a los otros», o como yo lo reconozco: el undécimo mandamiento. Después de la última cena, conmemorada en esta semana, Jesús indicó a sus once discípulos (Judas Iscariote ya se había ido) que además de no matar, robar, desear la mujer (o marido) del prójimo y otros mandamientos, debían amar a las otras personas tal y como él mismo demostró que se debía amar a la humanidad. Una mezcla de tolerancia, proximidad con el rechazado social, comprensión, aceptación de la fe sin intereses económicos.

Lastimosamente las personas entendieron que deben juzgar al que cree en algo distinto a ellos: maltratar al homosexual, beber más vino que agua, no comer carne en cuarenta días ni fornicar durante una semana. Este es un mundo muy alejado de ser ideal, aunque cada día las leyes nos han regalado un poco del libre albedrío que se nos otorgó en el principio de los tiempos. Leyes pagadas con sangre, eso sí.

En el monte de Getsemaní, Jesús le devolvió la oreja a un soldado romano mutilado por un colérico Pedro que defendía a su maestro a capa y espada. Sí, el mismo que unas horas después iba a negar tres veces. ¿Qué entendió la iglesia? Que la palabra del Señor debía ser predicada con una biblia en una mano y una espada en la otra. Torturados, ahorcados e incinerados los que se atrevían a blasfemar en contra de la fe. Ni siquiera el grandioso científico Galileo Galilei se salvó de la amenaza de la fe. Entre muchas otras atrocidades que se han presentado a través de la historia y que no mencionaré en este artículo porque no acabaría en mucho tiempo.

Qué se puede esperar entonces de un pueblo que obedece la ley y no el ejemplo, que siguen la guía de un sacerdote obligado a la castidad y pobreza perpetua mientras sus superiores resguardan lo sagrado desde el Vaticano, una ciudad de oro. También sacerdotes, pastores y líderes religiosos corruptos que a su conveniencia perdonan pecados y exigen dinero a cambio del paraíso, al mejor estilo del Fray Timoteo que podemos ver en la cómica obra de Nicolás Maquiavelo: La Mandrágora.

¿Qué esperar de un pueblo que se ahoga en sus creencias y se niega a entender a los demás? Aquellos quienes dicen tener la única y verdadera razón y religión. Aquellos quienes disfrazan su tolerancia con burlas y críticas pasivas a las prácticas inofensivas de los demás. Aquel pueblo hipócrita que justifica sus desdén por los otros pero oculta su morbo bajo la sombra del trono de oro de la iglesia que los cobija.

Pero este mundo está lejos de ser ideal, tolerancia y respeto parecen ser los nombres dados a los dos puños de cada hombre y mujer que buscan crear e imponer la ley de sus creencias, tal como la iglesia -sin importar su doctrina- les ha instruido.

Add Comment